- Address

- 305-0047 茨城県つくば市千現1-2-1 [アクセス]

研究内容

- Keywords

電子顕微鏡技術、ナノ構造科学 応用物性・結晶工学 無機材料・物性

出版物2004年以降のNIMS所属における研究成果や出版物を表示しています。

所属学会

日本顕微鏡学会, 日本物理学会, 応用物理学会

受賞履歴

- 日本顕微鏡学会「論文賞(顕微鏡基礎部門)(2010),日本顕微鏡学会 第7回奨励賞(2006),アメリカ材料学会秋季大会最優秀ポスター賞(1997) ()

マテリアル基盤研究センター

電子線タイコグラフィーによる環境関連材料の観察

電子顕微鏡法,4DSTEM,タイコグラフィー,位相計測

概要

近年の環境問題の高まりに関連し、2次電池材料や触媒などの高性能化が求められています。これら環境関連材料の開発では、材料の構造を様々な手法を用いて明らかにし、その特性との関連を明らかにすることが必要です。電子顕微鏡は原子レベルでの構造評価を行う事ができ、非常に有効な手段でありますが、これら環境関連材料は電子線照射に弱い材料が多く、その観察は容易ではありません。本研究では細く収束した電子線をスキャンし、得られるすべてのスキャン点からの回折図形を処理する4DSTEMと呼ばれる手法を用い、環境材料に適用することでその有効性を検証しました。

新規性・独創性

● 通常の100分の1の電子線照射量での高分解能観察が可能に

● 電子線で容易に壊れてしまうゼオライトの高分解能観察を実現

● ゼオライト中添加された金属元素の単原子レベル解析に成功

内容

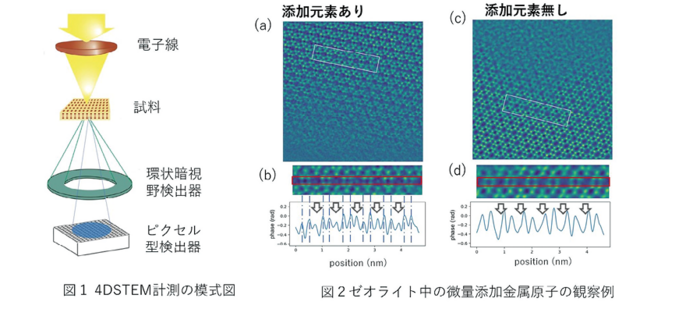

現在、電子顕微鏡での高分解能像の取得には、細く収束した電子線を用いて試料上をスキャンし散乱してくる電子を環状の検出器で捉えて像を作る環状暗視野走査透過電子顕微鏡法が主に用いられています。近年、ピクセル型検出器の性能向上により、スキャンの際の各点からの回折図形を非常に高速に取得することが可能となってきました(図1)。この得られた大量データを処理することで、これまでより遥かに少ない電子線量での高分解能観察が可能となり、ダメージを受けやすい材料の観察が可能となりました。図2はこの手法で得られたゼオライト中の微量添加元素の観察例です。ゼオライトの構造を壊すこと無く、内部の添加元素を明瞭に捉えることに成功しています。

まとめ

スキャン各点からの回折図形を集めた4次元データには、これまで捨てられていた多くの情報が含まれており、その処理手法を今後も継続検討していくことでより多くの情報をより少ない電子線量で得る手法を開発し、これまで観察の難しかった材料への適用や、さまざまなその場観察への適用をを進めてまいります。