- Address

- 305-0047 茨城県つくば市千現1-2-1 [アクセス]

学生受け入れ中

外部併任先

- 横浜国立大学 大学院 工学研究院 客員准教授

研究内容

- Keywords

耐熱材料 クリープ強度 耐酸化 析出シミュレーション

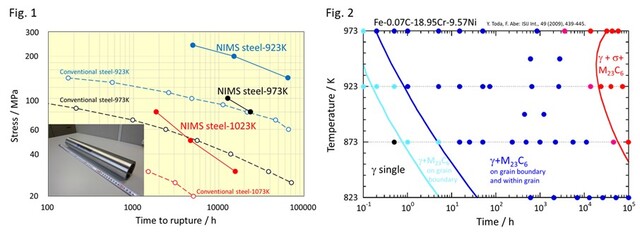

(1) 『析出強化型15Crフェライト耐熱鋼』の開発

焼戻しマルテンサイト組織を用いた既存の高クロムフェライト耐熱鋼に代わる新しい耐熱材料として、転位を低減させたフェライト母相を金属間化合物で析出強化した『析出強化型15Crフェライト耐熱鋼』を提案しました。そして、熱処理や合金組成の最適化により、この開発鋼の650~750 ℃におけるクリープ破断強度を既存鋼の約2倍、クリープ破断寿命を10~100倍に向上させました(Fig. 1)。クリープ延性、衝撃靱性、耐水蒸気酸化特性の向上にも成功しています。既存の熱間押出プロセスによりボイラー用継目無管を試作することで優れた製造性も実証しました。鍛造可能なフェライト系耐熱鋼の中では、『析出強化型15Crフェライト耐熱鋼』は最も優れたクリープ強度と高温特性を有します。よって、この開発鋼は、次世代の高効率発電・化学プラント、超臨界圧地熱発電、核融合炉、酸化物燃料電池等の高温構造部材の候補材になると考えます。

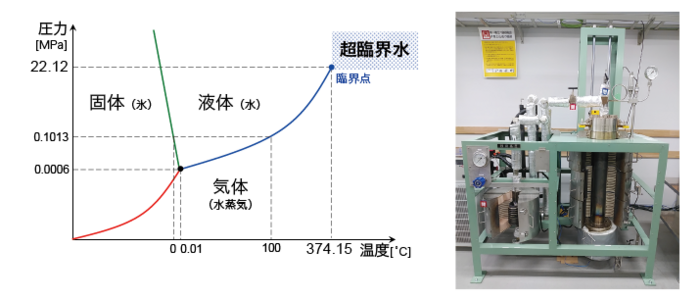

(2) 『組織自由エネルギー法』による析出遷移過程予測

様々な合金の析出遷移過程を、エネルギー論に基づいて予測する新しい方法を提案しています。この方法は析出物の界面エネルギーや弾性歪エネルギー等を考慮した系全体の自由エネルギーを計算し、様々な組織形態のエネルギー的階層からエネルギー最急降下パスを評価して析出遷移過程を予測します。そして、この方法により、実用耐熱鋼の10万時間後までの析出遷移過程を予測できました(Fig. 2)。多元系の実用ニッケル基合金や耐熱チタン合金の析出現象にも応用できます。『組織自由エネルギー法』は、計算速度が速くカスタマイズ可能な自作プログラムであることを活かして、析出強化型新合金探索のための逆問題解析ツールとしてさらに研究中です。

Fig. 1 既存鋼と『析出強化型15Crフェライト耐熱鋼』のクリープ強度。左下は開発鋼で試作したボイラー用継目無管。

Fig. 2 実用耐熱鋼の実験(点)と『組織自由エネルギー法』(曲線)による等温析出曲線図。

出版物2004年以降のNIMS所属における研究成果や出版物を表示しています。

所属学会

日本金属学会, 日本鉄鋼協会, 日本地熱学会

マテリアル基盤研究センター

超臨界地熱発電用耐熱材料の評価と開発

再生可能エネルギー,地熱発電,ケーシング材,耐熱鋼,腐食,酸化,高温高圧,超臨界水,水蒸気,酸性

概要

超臨界地熱発電は二酸化炭素が発生しない再生可能エネルギーで、大型火力や原子力発電と同等の発電出力が得られ、他国の資源や昼夜・天候に依存することなくベースロード発電が可能であることから注目されている。この発電が利用する超臨界地熱流体は、酸化ケイ素等の固形不純物を含んだpH指数が2の酸性超臨界水であり、中性の熱水や水蒸気よりも金属材料を著しく酸化・腐食させることが予想される。そこで、固形不純物を含んだ酸性超臨界水による耐熱鋼の酸化・腐食試験を行う装置と方法を確立し、流体温度・圧力、不純物濃度やpH指数が耐熱鋼の酸化・腐食挙動に及ぼす影響を調査して、超臨界地熱流体を採取するための抗井ケーシング管に用いる材料を開発する。

新規性・独創性

● 超臨界水酸化試験装置の設計により650℃で23MPaまでの中性超臨界水よる酸化試験

● 固形不純物を含んだ酸性超臨界水による耐熱鋼の酸化・腐食試験を行う装置と方法の確立

● 流体温度・圧力、不純物濃度やpH指数が耐熱鋼の酸化・腐食挙動に及ぼす影響の系統的な調査

● 様々な地熱流体条件・環境における耐熱鋼の酸化・腐食挙動を予測するための材料モデリング技術の開発

● 超臨界地熱発電用坑井ケーシング材の選定・開発・設計およびカーボンニュートラルの実現

内容

超臨界地熱発電は、金属管の内枠(ケーシング)が付けられた坑井を地上から掘削し、火山地帯の深部3~5 kmに存在する400~500 ℃で30 MPa以上の超臨界状態(上図左)にある地熱流体を自噴させ、蒸気タービンを回して発電する方法である。しかし、金属材料の超臨界水に対する耐酸化性や耐腐食性に関する研究例やデータはほとんど無く、pH指数や不純物の影響を調べた結果は皆無である。そのため、超臨界地熱発電のケーシング材の選定も進んでいない。

そこで、圧力容器内で金属材料試験片を超臨界水に曝露できる超臨界水酸化試験装置(上図右)を設計し、9Crフェライト耐熱鋼と18Cr-8Niオーステナイト耐熱鋼の650℃における水蒸気-亜臨界水-超臨界水による酸化・腐食挙動を調査し、各材料の酸化速度定数の圧力依存性を決定した。また、種々の量の酸素を固溶させたチタン材料を500℃の超臨界水に曝露して酸化挙動を調査した結果、2 mass%までの酸素固溶は純チタンの超臨界水酸化に影響しないことを明らかにし、スクラップチタンが超臨界地熱発電プラントの高温構造部材に有効であることを示した。

今後は、酸性で固形不純物を含んだ、より地熱流体の実態に近い超臨界水による金属材料の酸化・腐食挙動の調査が必要である。しかし、酸性超臨界水を保持する圧力容器そのものが著しく酸化・腐食する恐れがあるため、試験片のみが酸性超臨界水に触れるように工夫した装置を設計・開発し、流体温度・圧力、不純物濃度やpH指数が耐熱鋼の酸化・腐食挙動に及ぼす影響を系統的に調査したい。

まとめ

超臨界地熱は国内に豊富に存在すると予想され、昼夜・天候に関係無く利用できる再生可能エネルギーであるため、本研究により超臨界地熱流体の種々の条件が金属材料の酸化・腐食挙動に及ぼす影響を系統的に解明でき、超臨界地熱発電の坑井ケーシング材の設計に貢献できれば、カーボンニュートラルの実現に向けて大きく前進すると期待される。