HOME > Profile > TODA, Yoshiaki

- Address

- 305-0047 1-2-1 Sengen Tsukuba Ibaraki JAPAN [Access]

Accepting Students

External affiliations

- Visiting Associate Professor, Graduate Schools of Engineering and Science, Yokohama National University

Research

- Keywords

high-temperature materials, creep strength, oxidation resistance, simulation for precipitation

(1) Development of "Precipitation Strengthened 15Cr Ferritic Heat-resistant Steels"

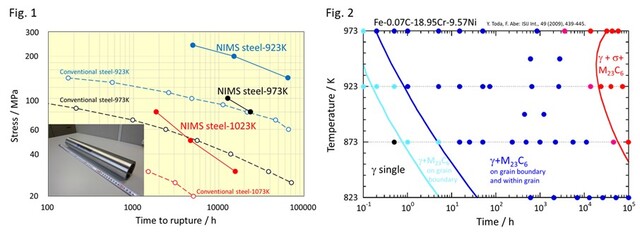

We have proposed a "Precipitation Strengthened 15Cr Ferritic Heat-resistant Steel" of which a ferrite matrix with low density of dislocation is strengthened by the precipitation of intermetallic compounds to replace the conventional high chromium ferritic heat-resistant steels with a tempered martensite phase. And we succeeded in improving the creep strength of developing steels by twice that of the conventional ferritic steels and the creep rupture lives by 10 to 100 times at 650-750 ˚C through the optimization of heat treatments and chemical compositions. (Fig. 1) The creep elongation, impact toughness and steam oxidation resistance of the developing steels were also improved. We demonstrated the excellent formability of the steels to make a trial of seamless boiler tube by means of conventional hot extrusion process. The "Precipitation Strengthened 15Cr Ferritic Heat-resistant Steel" possesses most excellent creep strength and high-temperature properties among wrought ferritic heat-resistant steels, then we believe that the developing steels are candidate materials of high-temperature structural components in high-efficiency power or chemical plants, supercritical pressure geothermal power plants, nuclear fusion reactors, oxide fuel cell and so on, in next generation.

(2) Prediction of precipitation sequence by "System Free Energy Method"

We have proposed a new prediction method "System Free Energy Method" based on energetics for precipitation sequences in various alloys. In this method, free energy of a whole system is calculated taking account of interfacial energy and elastic strain energy in precipitates, and precipitation sequences are predicted by the evaluation of energy steepest descent path from the energy hierarchy of various microstructural morphologies. And, we could predict the precipitation sequences of a practical heat-resistant steel until 100 000 hours by means of this method (Fig. 2). This method can be applied to the precipitation phenomena in practical multicomponent nickel-based superalloys and heat-resistant titanium alloys. Making use of the advantages of high computation speed and customizable self-making program codes, the "System Free Energy Method" have been developed as an inverse problem analysis tool for search of new precipitation-strengthened alloys.

Fig. 1 Creep strength of the conventional steels and "Precipitation Strengthened 15Cr Ferritic Heat-resistant Steel". The left bottom figure shows a trial of seamless boiler tube with the developed steel.

Fig. 2 The time-temperature-precipitation curves calculated by "System Free Energy Method" with the experimental data (solid circles) of a practical heat-resistant steel.

PublicationsNIMS affiliated publications since 2004.

Society memberships

日本金属学会, 日本鉄鋼協会, 日本地熱学会

Center for Basic Research on Materials

超臨界地熱発電用耐熱材料の評価と開発

再生可能エネルギー,地熱発電,ケーシング材,耐熱鋼,腐食,酸化,高温高圧,超臨界水,水蒸気,酸性

Overview

超臨界地熱発電は二酸化炭素が発生しない再生可能エネルギーで、大型火力や原子力発電と同等の発電出力が得られ、他国の資源や昼夜・天候に依存することなくベースロード発電が可能であることから注目されている。この発電が利用する超臨界地熱流体は、酸化ケイ素等の固形不純物を含んだpH指数が2の酸性超臨界水であり、中性の熱水や水蒸気よりも金属材料を著しく酸化・腐食させることが予想される。そこで、固形不純物を含んだ酸性超臨界水による耐熱鋼の酸化・腐食試験を行う装置と方法を確立し、流体温度・圧力、不純物濃度やpH指数が耐熱鋼の酸化・腐食挙動に及ぼす影響を調査して、超臨界地熱流体を採取するための抗井ケーシング管に用いる材料を開発する。

Novelty and originality

● 超臨界水酸化試験装置の設計により650℃で23MPaまでの中性超臨界水よる酸化試験

● 固形不純物を含んだ酸性超臨界水による耐熱鋼の酸化・腐食試験を行う装置と方法の確立

● 流体温度・圧力、不純物濃度やpH指数が耐熱鋼の酸化・腐食挙動に及ぼす影響の系統的な調査

● 様々な地熱流体条件・環境における耐熱鋼の酸化・腐食挙動を予測するための材料モデリング技術の開発

● 超臨界地熱発電用坑井ケーシング材の選定・開発・設計およびカーボンニュートラルの実現

Details

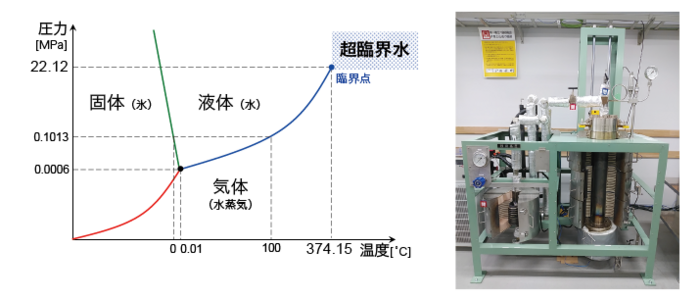

超臨界地熱発電は、金属管の内枠(ケーシング)が付けられた坑井を地上から掘削し、火山地帯の深部3~5 kmに存在する400~500 ℃で30 MPa以上の超臨界状態(上図左)にある地熱流体を自噴させ、蒸気タービンを回して発電する方法である。しかし、金属材料の超臨界水に対する耐酸化性や耐腐食性に関する研究例やデータはほとんど無く、pH指数や不純物の影響を調べた結果は皆無である。そのため、超臨界地熱発電のケーシング材の選定も進んでいない。

そこで、圧力容器内で金属材料試験片を超臨界水に曝露できる超臨界水酸化試験装置(上図右)を設計し、9Crフェライト耐熱鋼と18Cr-8Niオーステナイト耐熱鋼の650℃における水蒸気-亜臨界水-超臨界水による酸化・腐食挙動を調査し、各材料の酸化速度定数の圧力依存性を決定した。また、種々の量の酸素を固溶させたチタン材料を500℃の超臨界水に曝露して酸化挙動を調査した結果、2 mass%までの酸素固溶は純チタンの超臨界水酸化に影響しないことを明らかにし、スクラップチタンが超臨界地熱発電プラントの高温構造部材に有効であることを示した。

今後は、酸性で固形不純物を含んだ、より地熱流体の実態に近い超臨界水による金属材料の酸化・腐食挙動の調査が必要である。しかし、酸性超臨界水を保持する圧力容器そのものが著しく酸化・腐食する恐れがあるため、試験片のみが酸性超臨界水に触れるように工夫した装置を設計・開発し、流体温度・圧力、不純物濃度やpH指数が耐熱鋼の酸化・腐食挙動に及ぼす影響を系統的に調査したい。

Summary

超臨界地熱は国内に豊富に存在すると予想され、昼夜・天候に関係無く利用できる再生可能エネルギーであるため、本研究により超臨界地熱流体の種々の条件が金属材料の酸化・腐食挙動に及ぼす影響を系統的に解明でき、超臨界地熱発電の坑井ケーシング材の設計に貢献できれば、カーボンニュートラルの実現に向けて大きく前進すると期待される。